正しい食べる姿勢ってどんなだろう?

2025年5月21日

前回は、「噛む」「飲み込む」について紹介させていただきました。

今回は「食べる姿勢」についてご紹介していきます。

また、食べる姿勢からはじまるお口育てについてもご紹介するため、小さなお子様がいらっしゃる親御さんも是非、読んでみてくださいね。

目次

「噛む」「飲み込む」時には、姿勢も大事

「噛む」「飲み込む」は、正しい姿勢で行われるのが基本です。

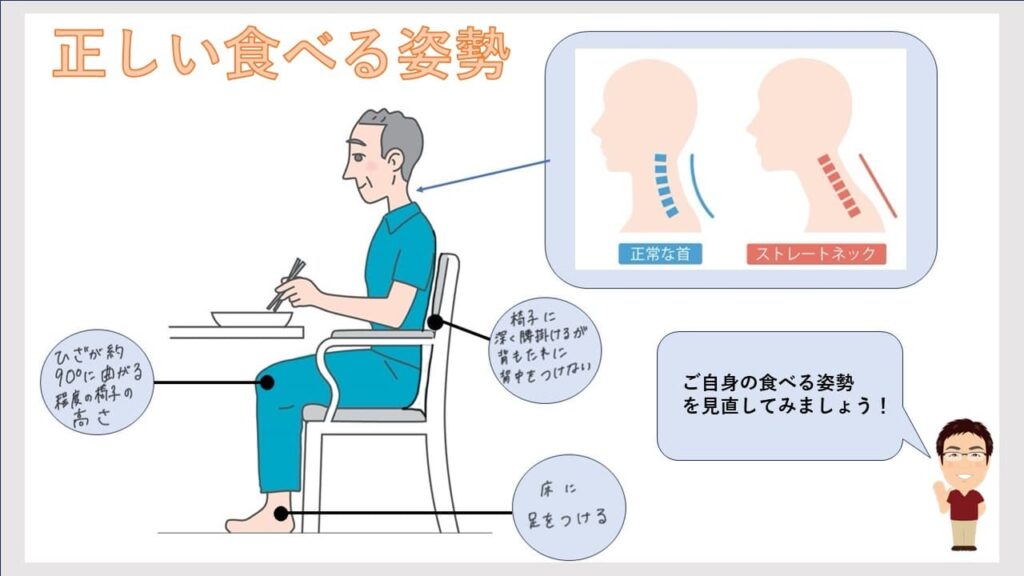

正しい姿勢のポイント

首は、前方に湾曲しているのが正常です。前方に湾曲していない首を「ストレートネック」といいます。前をのぞき込むような姿勢で長時間スマホを見るのが習慣になっていたり、体に合わない椅子を使っていたり、猫背などの悪い姿勢でいると、ストレートネックになることがあります。

ストレートネックでは、のどが押しつぶされてしまいますので、空気(呼吸)や飲食物が通るスペースが狭くなってしまいます。

一度、ご自身の現在の「噛む」「飲み込む」時の姿勢を見直してみませんか?

正しい姿勢を保つだけで、首の骨(頸椎)を伸ばすための筋肉に負荷がかかります。

そして、筋肉は強くなりその位置を覚えます。

頸椎が正しく伸びていると、下顎が正しい位置におさまり、結果、正しい噛みかた、飲みかたのために、必要な筋肉が鍛えられていきます。

さらには、かみ合わせがよくなり、全身の姿勢にもよい影響を及ぼします。

年齢を重ねるとともに、頭頚部の筋力は弱まっていきます。

是非、意識してほしいと思います。

子供の食べる姿勢がお口の機能を育てる?!

では、次にお子様の健やかな成長には、「お口の機能」を育てていくことも大切です。

食べる・話すなどのお口の機能を育てるカギは、まずはきちんと「食べる」こと。

でも、それには、食べるに適した「姿勢」ができていないといけません。

近年、子供の虫歯や歯肉炎(歯茎の腫れや出血)は減少傾向にありますが、かわりに問題になっているのが、「お口の機能の発達の遅れ」です。

誕生日ケーキのろうそくが吹き消せない、お口がいつもポカンと開いている、といった子が増えていると聞いたことはないでしょうか。

お口の機能はもともと、「食べる」「話す」などを通じて少しずつ育っていくものです。

しかし、その発達が遅れている子が目立ってきています。

親御さんからの相談で共通しているのが、「口がいつも開いている」「食べるのが遅い」という相談です。

お口の機能の発達が遅れていることは、専門的には「口腔機能発達不全症」と呼ばれます。

「発達不全」と聞くとショックを受けてしまうかもしれませんが、大丈夫です。あくまでも発達が遅れているだけです。

お口の機能の発達の遅れを取り戻すには、舌や唇などお口のトレーニングが効果的で、そうした指導も歯科医院では行っております。

でも、それ以前に、親御さんに意識を向けていただきたいのが、日常の「食べること」の見直しです。

お口の機能を育てる一番の訓練は、「毎日の食事」です。

お子さんは、がぶり、もぐもぐ、ごっくんを繰り返すことで唇や舌・頬の筋肉、のどの上手な使い方を自然に獲得し、習熟していきます。

しかし、「食べること」にはきちんしたフォームがあります。

野球のピッチャーにきれいな投球フォームがあるように、実は「食べる」にも適切な姿勢があるのです。

よい「食べる姿勢」で食事をすることが、お子さんのお口の健全な成長につながります。

「食べる姿勢」には、筋肉が大事

正しい食べる姿勢を維持するためには、全身の筋力も必要となります。

食べている間、背筋を伸ばして、背もたれに寄りかからないでいる。そういわれても、長い時間まっすぐ座っていられないお子様もいらっしゃるのではないでしょうか。そうしたお子様は、まず全身に筋肉をつけることからはじめましょう。

無理なく筋肉をつけさせるにはどうすればいいでしょう?

それには筋トレ・・・ではなく、「握力」を鍛えられるお手伝いや遊びが効果的です。

握力は全身の筋肉量と相関することがわかっていますし、噛む力との相関も報告されています。

つまり、全身の筋肉もつき、食べる力も向上します。

おすすめの握力が鍛えられるお手伝い&遊びを紹介

*買い物のとき、袋を持つ

姿勢を維持する力が鍛えられます。

*ぞうきんしぼり

ぞうきんがけは背筋や足腰も鍛えられます。

*鉄棒で遊ぶ

ひじを曲げるのがポイントです

食事の環境にも気をつけましょう

正しい「食べる姿勢」を維持しやすいよう、食事に集中しやすいよう、周りの環境にも気をつけていきましょう。

*机は高すぎないように

兄弟がいる場合、上の子に合わせた机の位置になってしまっていることがあります。

机が高いと、手を動かしづらいですし、お皿の中身も見えにくいです。

机は高すぎず、低すぎず、ひじの高さくらいがベストです。

椅子にクッションなど敷いて、高さを調整しましょう。

*テレビはお子さんに応じて

テレビをつけるかつけないかは難しい問題ですが、例えば食事中に立って歩く癖がある

子は、テレビがついていると座ってくれやすいです。

逆に、立ち歩く癖のない子は、テレビがついていると食事に集中できなくなります。

*ときには外食も

お家だと、どうしても「子供の好きな物(食べてくれる物)」が食卓にのぼりがちです。

おじいちゃんやおばあちゃんの家やレストランなどで、普段お子さんが口にしない物を

食べることで、その子の食の幅が広がります。

食の幅がお口を育てる

食の幅が広がることは、お口の機能を育てるために必要な「しゃべること」にもつながります。おしゃべりで元気に走り回る子はお口の機能も育っていて、逆に黙ってジーっとしている子はお口の育ちが遅れている傾向があるようです。

お子さん同士がどんな話をしているか、子供達を見ていて気付くのは、食べ物の話が多いということです。「昨日何たべた?」「好きな食べ物は?」などが多いようです。

そんなとき、偏食がひどくて食べられる物が少ない子だと、話の輪に入りにくくなりますね。

食の幅が広がると、お子さんが周りの子とおしゃべりするきっかけにもなり、ひいてはそれがお口の機能の発達にもつながります。

子供には柔軟性があります。

慣れない環境でも、そこに適応しようと一生懸命にがんばってくれます。

食べ物についても同じで、特に5~7歳くらいまでは柔軟性があるようです。

でもそれは、逆に言うと、同じような物ばかり食べていると、柔軟性がなくなってしまいます。

ですので、小さい頃からできるだけ色々な食べ物をお子さんにチャレンジさせて食の幅を広げていきましょう。

それが食への興味にもつながり、お口を育てることにもなります。

ちゃんと食べれば、お口は育ちます。

「食べる姿勢」に加えて、お子さんの食の幅も意識してみてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は食べる姿勢を中心にご紹介させていただきました。

まずは、ご自身の食べる姿勢を見直してみましょう。

そして、小さなお子様がいらっしゃる方は、お子様が小さいうちから正しい姿勢ができるようにサポートしてあげましょう。