40代からはじめたい!衰え予防!!

2025年5月14日

いつまでも元気に健康に過ごしたいですよね。

健康に長く過ごすために大切なのは、実は日々、無意識に行っている「噛む」と「飲み込み」です。

これらが上手く出来ているのは、お口周りの筋肉や組織がタイミングを見計らって複雑な動きをしているからです。

でも、それらの筋肉は使わないと動きがにぶくなり、様々な健康被害へとつながってしまいます。

今回は、そんな「噛む」「飲み込み」の機能を衰えさせないようにお口の仕組みについてご紹介させていただきます。

目次

実は【噛む】という動きはとてもすごい!

日々、当たり前のように食べ物を噛んでいますが、その当たり前がとても大切です。

「噛む」ことで何をしているのでしょうか。

「噛む」にはこんな役割があります。

役割①食べ物を細かく粉砕→のどや食堂を通れるサイズに→胃へ運ぶ

役割②食べ物を細かく粉砕→消化されやすくなり、栄養分が吸収されやすくなる

役割③食べ物を噛む→唾液がどんどん出る→唾液のトロミで粉砕した食べ物が塊となってのどを通過しやすくなる

役割③をご存じの方は少ないのではないでしょうか。一言で「噛む」といっても、様々な役割があり、食事あるいは人が生きていくうえではとても大事なことなのですね。

噛むことでお口周りが動き、それが刺激となって唾液がたくさん出てきます。

食べ物を噛み砕いて、舌で唾液と混ぜながら歯の上に戻して、また噛んで舌へ落として唾液を混ぜて、という作業を繰り返しています。

よく噛めば噛むほどトロミがつき、飲み込みやすい塊になっていきます。

誤嚥しないためにも、唾液のトロミがついていることが大事です。

お口周りの筋力が低下し、柔らかい食べ物をよく食べるような方も、唾液を出し、唾液と混ぜたほうがよいため、噛んでから飲み込むことを習慣づけましょう。

お口も消化器官です。

お口から入った食べ物は、肛門まで運ばれます。その間に食べ物を消化したり、栄養分を吸収して、最後は便となります。

食べ物の摂取時に、最初に通るのはお口です。

お口でどう処理されるかが、その後の消化に影響を及ぼします。

お口で最初に行われる処理が「噛む」です。

どんなものを食べても、「噛む」ことで飲み込むときにはある程度同じような状態になって、胃に入ります。

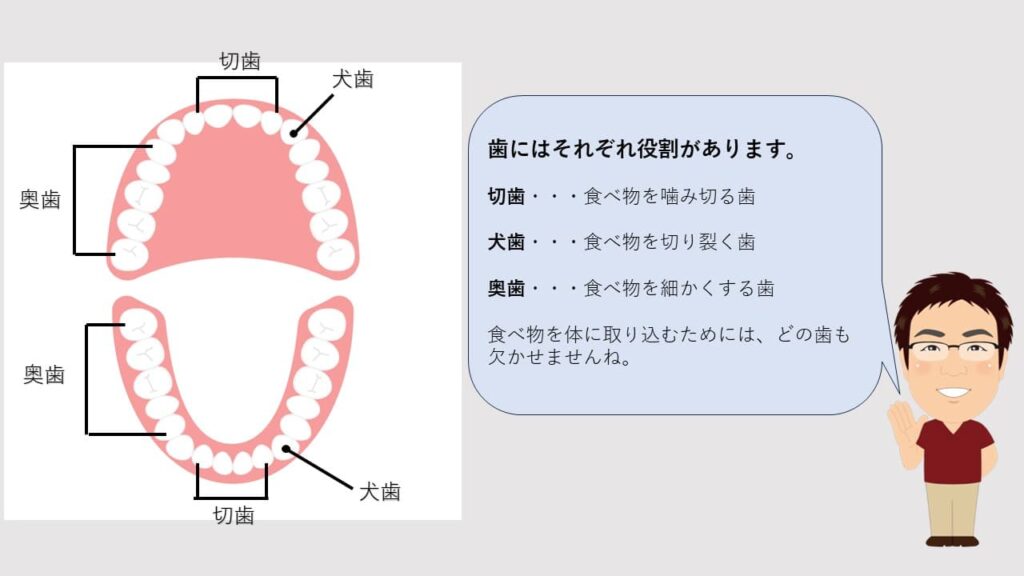

歯にもそれぞれ役割があります!

切歯・・・食べ物を噛み切る役目

犬歯・・・食べ物を切り裂く役目

奥歯・・・食べ物を細かくする役目

切歯や犬歯で小さくした食べ物が奥歯に乗って下顎が動き、噛み砕かれたり、すりつぶされたりします。食べ物を体に取り込むためにはどの歯も欠かせません。

その為にも、正しい歯並びで正しい歯の本数がとても大事です。

「上手に噛める」為には、唇・頬・舌も働きも関係しています。

食べ物を噛み砕いたときに外に落ちないように壁を作っているのが、唇や頬です。これによって口元からこぼすことなく噛んで食べられます。

お口に入った食べ物の動きを、唇や頬と一緒にコントロールしてくれるのが舌です。

食べ物を歯の上に乗せたり、奥へ送り込んだりします。

舌には味を感じる細胞があり、「おいしい」と感じるのも舌のおかげです。

唇や頬、舌が不自由なく動かせるのは、お口周りの筋肉がちゃんと働いているからです。

でも、筋肉は使わないと衰えてしまいますし、お肉もたるみがちになります。

しっかり噛んで動かすように心がけましょう。

頬などお口の粘膜には唾液が出てくる小さな穴があります。

お口をよく動かすほど唾液は出ます。

のどちんこの役割とはなんでしょうか?

「飲み込み」は口蓋垂(のどちんこ)があるからできる

のどの奥に見える「のどちんこ」、専門用語では「口蓋垂」といいます。口蓋垂は、飲食物を飲み込むうえで欠かせない役割を担っています。

のどちんこは「飲み込み」と「呼吸」の調整役

口から入った食べ物は、咽頭→食道を通って胃に向かいます。咽頭を通るとき、つまり飲み込む瞬間には、空気の通り道を遮断する必要があるのですが、その遮断をしているのが「のどちんこ」(口蓋垂)です。

飲み込む瞬間にのどちんこが持ち上がり、鼻からの空気が通らないようにしています。

一方、鼻から入った空気は咽頭→喉頭→気管へと入っていき、肺まで送られます。

鼻への入り口から肺までの空気の通り道を「気道」といい普段はのどちんこがぶら下がっていることで、気道を確保していきます。

お口周りの筋力が低下すると、のどちんこの働きも低下してしまいます。

やはり食べること、飲みこむことで日々使うことが大事です。

また、のどちんこには、声帯で発された音を、複雑な言葉に変える役割もあります。

最近ムセたり、イビキをかいていませんか?

では次に、お口や喉の筋力が弱っているときにでるサインについてご説明していきます。

代表的なのは、「最近ムセる」「よくイビキをかく」ということです。

*ムセは、どうして起こるのでしょうか?

喉頭の入り口には声帯ヒダがありますが、この周辺に食塊や水分が触れると脳へ「苦しい」という信号が送られます。脳はその信号を、「異物が侵入しようとしているから危険」と認識し、咳を起こさせるよう筋群に指令を送り、一気に咳き込みます。これが「ムセ」です。

お口からのど周りの筋力が弱ってくると、物を飲み込む時に気管を塞ぐ俊敏さが低下し、気管の方へ入ってしまいムセることがあります。

ムセが上手くできなかったり、繰り返しムセを起こしていると、誤嚥性肺炎につながることもあります。

*イビキは、どうして起こるのでしょうか?

お口周りの筋力が低下すると、寝ているときに口蓋垂や軟口蓋、舌が垂れ下がって、空気の通り道が狭くなることがあります。

空気の通り道が狭くなり、そこを空気が通過しようとすると、音がなります。これが「イビキ」です。

これがひどくなって、空気の通り道が完全に塞がってしまうのが「睡眠時無呼吸(閉鎖性)」です。

舌や軟口蓋の筋力が低下していると、口が開きやすく、口呼吸にもなりやすいです。

唇を閉じてるだけでもお口周りの筋力を使っているため、その状態を保つことも大切です。

40代からはじめたいおすすめエクササイズ

最後に筋力は、基本的にエクササイズをすることである程度ほどよい方向へ改善していきます。ここでは、40代からはじめたい簡単なエクササイズをいくつか紹介しましょう。

筋力を保つために、また、衰えを感じる方は筋力を取り戻すために、生活に取り入れてみてください。若い方にもおすすめですよ。

*ほっぺふくらましエクササイズ

唇を内側に巻き込み、頬を膨らませるエクササイズです。

まずは、頬を膨らませた状態でご自身の限界の時間を測り、それに近い時間を目標にして、毎日5セットほど行うとよいでしょう。

*ペットボトルエクササイズ

ペットボトルに息を吐いたり吸ったりするエクササイズです。

ペットボトルは「い・ろ・は・す」など、柔らかめの素材でできたものがおすすめです。

ペットボトルを一旦クシャクシャにしてから使用しましょう。

*たこちゅうエクササイズ

口元を「う」の形にし、前方へ突き出した状態を保つエクササイズです。

10秒間行い、20秒間休憩してを10セットほど繰り返すのがおすすめです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

普段、無意識に行っている「噛む」と「飲み込み」の仕組みや需要性についてご理解いただけましたでしょうか?

大切な機能が衰えないように今からできる簡単エクササイズを是非、はじめてみてくださいね。